エッセンシャルオイルは水に溶けない・・・オイルですからこれは当然の事として理解されていいます。

しかし、過去に100円ショップなどのディスカウント雑貨店などから水溶性のオイルを詰めたボトルが「エッセンシャルオイル」として大量に売られていた時期があり、これを利用していたお客様より「ティーツリーファームズのエッセンシャルオイルは何故水に混ざらないのか?」といったお問い合わせを何度も受けたことがありました。

さて、このエッセンシャルオイルは「水に溶けない」という話ですが、果たして本当でしょうか? というのが今回のテーマ。

実はその成分の一部は水に溶解する事があります。「エッセンシャルオイル」とひと括りにしていますが、実は多くの化学成分の集合体です。このうちの一部の成分は水に溶解する事があるのです。親水性の高い物質はそのまま水に溶けてしまいますので、水蒸気蒸留法など水を使って抽出するとオイルの成分には残りません。水に溶けにくい成分の場合、その一部が水に溶解して、残りがオイルに残留します。ちなみに、この工程で生まれた、精油の成分を一部含む水が「ハーバルウォーター」などと呼ばれるもの。ローズウォーターなどが代表例ですね。

もちろん、水に全く溶けない成分もあります。ティーツリーオイルに多く含まれる抗菌成分「テルピネン4オール」などがその例。その結果、あれだけ強力な抗菌力で知られるティーツリーオイルを蒸留したあとに残るティーツリーのハーバルウォーターには抗菌成分が全く含まれないため、この水はすぐに腐敗してしまいます。

実際、この事を十分理解しないままに「ティーツリーウォーター」を配合して化粧品を製造しようとした会社がありましたが、流通段階で製品にカビが生えてしまって断念した、という事件が過去にありました。

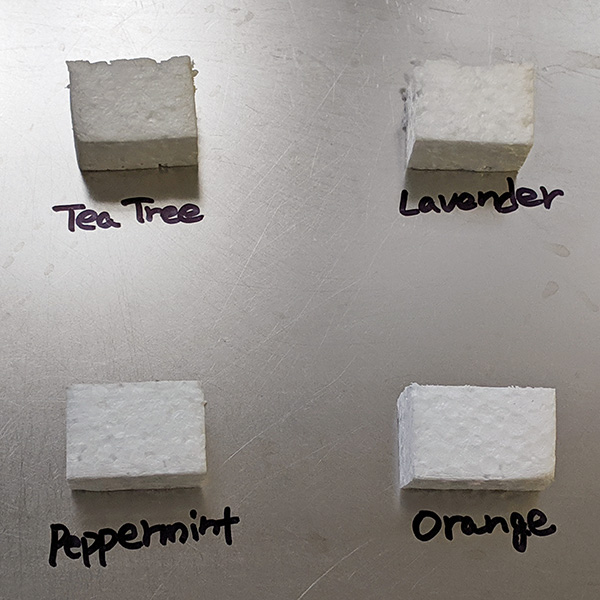

並び順は以下の通り

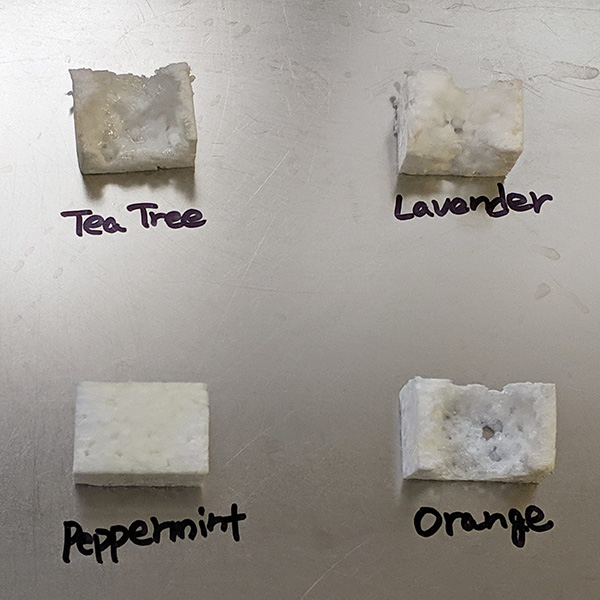

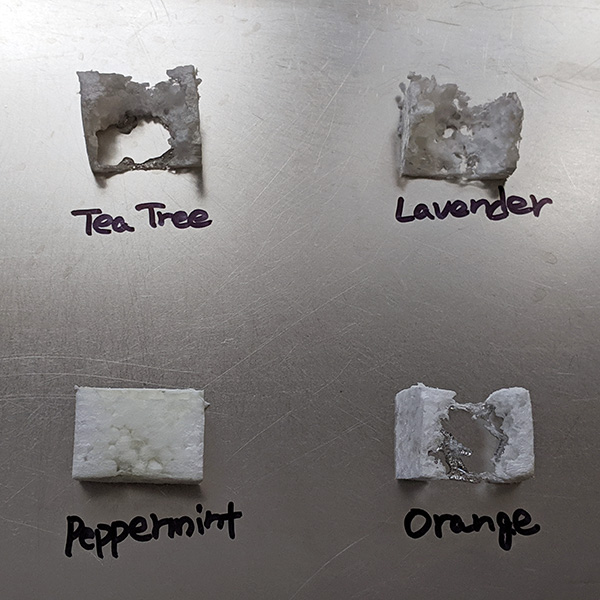

並び順は以下の通り 画像を撮影したのは90分後ですが、実際には60分後で既にこれと変わらない状態になっていました。

画像を撮影したのは90分後ですが、実際には60分後で既にこれと変わらない状態になっていました。

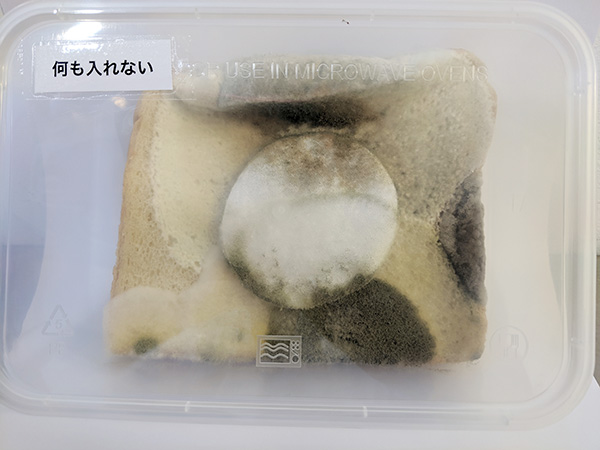

もちろんカビは全く生えていません。これだけの高濃度のオイルを封入したのですから、正直なところ予想通り。

もちろんカビは全く生えていません。これだけの高濃度のオイルを封入したのですから、正直なところ予想通り。 カビの発生は表面、側面、そして裏面にも全くありません。

カビの発生は表面、側面、そして裏面にも全くありません。